国産家具認定商品とは?

一般社団法人日本家具産業振興会では

家具についてユーザーの皆様の関心の高い

「安全、安心、環境」という点に配慮した

国産家具を生産する本会会員を対象に、

国産家具表示ができる事業者として

認定する事業を行っています。

認定基準

①国産家具基準

原材料を除き、家具の部分品の生産以降の工程を日本国内で行った製品であること。

②品質基準

JIS(日本工業規格)基準などを参考として家具の安全性などの指針を定めた本会の「製品安全性ガイドライン」にそっていること。

地震の時の備えや安全面の取扱上の注意事項を取扱説明書などに記載してあること。

③室内環境基準

ホルムアルデヒドの放散量が少ない原材料などを使うことを指針とした本会の「シックハウス対策指針」にそっていること。

④木材基準

木製家具の場合は、原材料の木材が、合法的に伐採されたものであることが証明できること。

⑤保護基準

ユーザーからの修理およびメンテナンスの要望に応じられること。家具を使用して万が一の事故が起きたときに対応できるように、PL(生産物賠償責任保険)に加入していること。

⑥モラル基準

他者の実用新案や特許、デザインなどをまねたり、勝手に使ったりしないこと。

上記の基準をクリアしたメーカーが、これらの対象となった製品に、安全で安心、環境に配慮した国産家具としての認定マークを表示できるというものです。

認定番号 JFA-0004

自然塗料とは?

ホルムアルデヒド

化学式:HCHO、沸点・21度の無色でツンとくる刺激臭のある気体です。

これを40%程度水に溶かし込んだものがホルマリンと呼ばれる水溶液で、フエノール樹脂・メラミン樹脂・ユリア樹脂などの樹脂、接着剤、塗料やホルマリン漬標本などに代表される防臭剤・殺菌剤などに使われています。明らかに高濃度では人体にいろいろな障害(癌など)を引き起こしますが、低濃度でも人によってはシックハウス症候群のような障害を起こすことがあります

シックハウス症候群

シックハウス症候群(sick-house syndrome)とは、それ以前から問題になっていたシック・ビル症候群からの派生語で、住宅の室内環境汚染によって生じる不快感や健康障害を指す。人体に影響のある科学物質の使用が直接の原因だが、背景には住宅の高気密化がある。室内空気を汚染する化学物質としては、合板の糊の防腐剤として使われるホルムアルデヒドが有名だが、その外にも塗料や接着剤から出る有機溶媒、殺虫・防虫剤・防炎加工剤等がある。

F☆☆☆☆ってなに?

<ホルムアルデヒド放散量基準>

以前はホルムアルデヒドな発散量がJAS基準(日本農林規格の合板、集成材など)とJIS基準(日本工業規格のMDF、パーティクルボードなど)の個々の基準がありましたが、平成15年7月1日以降シックハウス対策に係る改正建築基準法が国土交通省より施行されました。

表示方法:記号なし

建築材料の等級:1種

ホルムアルデヒド放散速度(μg/㎡h):120以上

ホルムアルデヒド放散量(mg/l):1.80以上

使用制限:使用禁止

表示方法:F☆☆

建築材料の等級:2種

ホルムアルデヒド放散速度(μg/㎡h):20~120

ホルムアルデヒド放散量(mg/l):0.35~1.80

使用制限:床面積の0.3倍まで使用可

表示方法:F☆☆☆

建築材料の等級:3種

ホルムアルデヒド放散速度(μg/㎡h):5~20

ホルムアルデヒド放散量(mg/l):0.12~0.35

使用制限:床面積の2倍の面積まで使用可

表示方法:F☆☆☆☆

建築材料の等級:法規制対象外

ホルムアルデヒド放散速度(μg/㎡h):5以下

ホルムアルデヒド放散量(mg/l):0.12以下

使用制限:無制限に使用可

畳とは?

畳の文化

日本の文化は、古来、中国大陸からの伝承をもとにしたものが多いのですが、畳は大和民族の生活の知恵が生み出した固有のもので、湿度が高く、気象の変化が激しい日本の風土に、最も適した敷物として育てられ、継承されてきました。

瑞穂の国にふさわしく、稲わらを利用して床をつくり、野生のいぐさを改良して畳表を織り、畳という素晴しい敷物をつくりあげたわけです。

明治以来の急速な西欧に向った文明開花の時代にも、戦後の激しい石油文化の発展の中でも、畳は日本の住いの中心的役割を果たしてきました。これは、科学の進歩で優秀な化学繊維が、次々に登場してきたにもかかわらず、畳のもつすばらしい特性には対抗できなかったからです。海も山も、化学文明に追いつめられて、安らぎを欠く今日、自然の安らぎがあなたに帰ってくる畳に、自然を問いかけてみませんか。

旧漢字でたたみを「疊」と書きます。これは田圃からとれる稲わらを交互に積み重ねたとの意味があります。

いぐさ

花期 7・8・9・10月

場所 湿地

説明 日本の植物の中で

一番短い名前。

細長い茎の中の白いしんは、油をよく吸い上げる性質があるので、昔は明かりをとるための油を燃やすときのしんにした。

原野の湿地にはえ、茎は円柱形をしている。高さは0.7から1メートル。ふつうの葉はなくて、茎の下の方にうろこ状の葉がさやになってついている。花は小さくて目立たず、茶褐色をしている。植物名としては、いちばん短い。茎の中の白いしんは、油を吸い上げる性質がある。

昔はこのしんを、油を入れたお皿につけて、一方の先を皿から出して火をつけ、明かりにした。このためトウシンソウとも呼ばれている。畳表の原料として、栽培されているヒゴケの原種である。このヒゴケもイグサと呼ばれることが多い。

畳ベッドの上手な使い方

<毎日のお手入れについて>

- 畳は呼吸しています。湿気は最大の敵です。湿気がこもるとダニ、カビの原因になります。

- ダニはどこの家庭にもいる虫です。ダニは畳が15%以上の水分を吸収すると異常発生することがあります。特に梅雨時には畳の乾燥と通風を心がけてください。

- 天気の良い日は窓を開け通風を良くしてください。

- 昼間ベッド等を使用しない時は布団を交互に折りたたんで通風に努めてください。

<カビ・ダニが発生した場合>

- カビは少量ならブラシで取り除いて漂白剤や消毒用アルコールで拭くことでとれます。後はお湯で、次にカラ拭きして風通しを良くし乾燥させてください。

- ダニが発生した場合はあまり神経質にならず室内の湿気を極力外に出す様に工夫してください。

- ダニは増やさないことが第一、高温多湿になりやすいベッドは特に要注意、換気ををよくし、できれば一カ月に一回程天気の良い日に畳干しをしてください。(畳表は直射日光に当てると変色しますので陰干しにしてください。)

ジュウタンやカーテン、ごみの中にもダニは潜んでいますので畳と一緒にお手入れしてください。

室内に洗濯を干すと室内に湿気を呼びます。

ひのき床畳

<自然素材>

「ひのき床」は、吸放湿効果・抗菌効果・防虫効果・森林浴効果が証明されています。また接着剤などの化学物質をつ使わず、縫製のみで形状固定していますので、健康的な素材です。

<快適な感触>

桧チップを縫製し畳床にしていますので、一般的に仕様されているスタイル畳のようなボード床に比べクッション性に優れています。

<お部屋の湿度をコントロール>

住宅において、調湿機能をもった素材(材木・土壁)を使用することは健康住宅の大切な要素です。桧はとても吸放湿に優れていますので、お部屋の湿度を調整し、快適な生活を提供します。

<快適な睡眠>

最近注目される森林浴。桧の成分が人を

リラックスさせストレス解消や睡眠に効果的であるとの報告もなされ、関心を集めています。この森林浴の効果を畳に生かしたのが、「森林ひのきシート」を畳に使うことにより最良の睡眠法と健康法を体感することが期待できます。

<桧の防虫効果>

桧には、ダニを抑制する成分が含まれています。生活の中にダニは、本来いたわけで、殺ダニ剤などで強制的にゼロにした環境が人間に適してるとは思えません。また農薬が含まれた防虫紙はダニを殺しますが、シックハウス症候群などの人間与える影響も多く「自然の力」でダニを抑制することが、快適な住空間を作り出します。

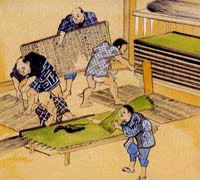

畳の歴史

「古事記」に倭建命(やまとたけるのみこと)が東征の際、弟橘姫(わとたちばなのひめ)が入水のくだりに「海に入らんとするときに、菅畳八重、皮畳八重、絹畳八重を波のうえに敷きて、その上にくだりましき」とあり、また神武天皇の御歌にも「あし原のしけき小屋にすが畳いやさやしきて我二人ねじ」ともあります。古来畳が敷物として使われていることがわかりますが、この頃は、現在の莚(むしろ)のようなものであったと思われます。

現在の畳の形式をとるようになったのは平安朝時代で、当時は「厚畳」と呼ばれ、円座、莚等と区別れ、高貴な方の敷物で、身分によって畳の大きさ、縁の生地、色を違えていたようです。

天皇、上皇等の最高位の人々は、幅9尺(273cm)、長さ16尺(485cm)の大きな畳に縁は玉虫網の繧繝緑。下位の「六段になると、座ぶとん位の大きさで縁も黄色一色であったようです。これらは当時の絵巻物に描かれており、「北野天神縁起」には菅原道真の政敵藤原時平が厚畳に臥しているさまも描かれています。

身分による畳の差別は、江戸時代中期まできびしく残り、明治維新後、新政府になってはじめて畳の使用、縁の種類等も自由になりました。

ヒノキとは?

ヒノキチオール

ヒノキには特有の芳香がある。これは主として、桧の幹や葉に含まれるヒノキチオールという芳香の物質による。ヒノキチオールには、リラクゼーションや、精神安定効果があるといわれる。最近、香り療法、あるいは芳香治療と称される、アロマテラピーの分野で、このヒノキチオールのリラクゼーションや、精神安定効果が注目を集めている。桧風呂が、入浴と桧の香の相乗効果で、高いリラクゼーションが得られることは、よく知られている。

またヒノキチオールには、ある種の菌に対する、制菌、抗制菌、抗菌作用のあることも、知られている。調理用のまな板に、多く桧が用いられてきたのも経験によって得られた先人の知恵である。最近これらヒノキチオールのアロマテラピー効果や制菌、抗菌作用に、高い関心が集まっている。

ヒノキという木

桧は我が国の代表的樹木の一つで、ヒノキ属として、北アメリカ、台湾、日本に6~7種がある。

日本にはヒノキとサワラの2種があり、いづれも日本固有の種である。主として本州中部の山地に多く生育する。桧の産地ブランドとしては木曽桧が良く知られているが、木曽地方(長野県南西部)の西側、岐阜県の東濃地方と呼ばれる地域でも良質な材が産出される。

ヒノキ材

ヒノキは木理が比較的まっすぐで、材に仕上げた後の狂いが少ない。色は中心部で淡黄色、または淡紅色、周辺部は黄白色、特徴のある香りがある。

木部の柔らかい部位(春材)と硬い部位(秋材)との差が小さく、カンナをかけると、平滑で艶のある表面が得られる。耐久性も比較的高く、我が国では最も優れた建築用材として、柱や梁などの構造材から、天井や内部造作材、障子などの建具に至るまで、幅広く用いられてきた。

合法木材のヒノキ材

合法木材とは、森林関係の法令において合法的に伐採されたことが証明された木材でのことを指します。つまり、合法木材は正しい手続きで生産された真っ当な木材であるということが言えます。

なぜ今、合法木材なのでしょうか。それは、海外においてその国・地域の法令に違反して行われる”違法伐採”が大きな問題になっているからなのです。

法隆寺

世界最古の木造建築物に数えられる法隆寺は、主として桧が使われている。現在の法隆寺は8世紀始めの建立とされるからすでに1200年を超える年月を数える。

この年月に耐え得たのは、その主材である、桧に負う所が多いとされる。伐採時のケヤキの強度は、桧の約倍程度を有するが、数百年を経ると桧の強度を下回るようになる。

桧は伐採後200年頃まで少し強度を増し、その後徐々に強度を減少させるが1000年以上経っても、伐採時の強度を保っている。(小原二郎著・鹿島出版会「木の文化」より)桧は建築材料のみならず、桶やひしゃく、枡などの生活道具の材料として、日本人の生活と深く関わつてきた。日本人の白木に対する美意識も、桧の美しい木肌と無関係では無いと思われる。